欠品が発生してしまう理由とは?リスクや対処方法について解説

「欠品」は、お客様の購買機会の損失を招くだけでなく、店舗や企業の信頼性を大きく揺るがす深刻な問題です。

ドラッグストアやスーパーマーケット、ホームセンターといった小売業界において、店舗運営に携わる皆さまにとって、欠品問題への対応は日常的な課題であり続けているのではないでしょうか。

特に販売機会の多い大手企業様にとって、欠品による影響は甚大です。

そこで、本記事では、店舗運営部の皆さまが直面する欠品が発生する根本的な理由を、在庫管理やサプライチェーンの視点から深掘りします。

さらに、欠品がもたらすリスクを具体的に解説し、効果的な対処方法についてもご紹介いたします。

【関連記事】

欠品率とは?欠品率を下げるための方法やおすすめのサービスを紹介

エイジスのマーチャンダイジングサービス

商品の補充や品出し、棚替え、改装など、様々な頻度で発生する店舗の”売場づくり”をすべてサポートします。

本資料では、サービスの概要や実績などをまとめて紹介しております。ぜひご覧ください。

欠品が発生してしまう主な理由

小売業において欠品は、販売機会の損失や顧客満足度の低下に直結する深刻な問題です。

その原因は多岐にわたりますが、ここでは特に店舗運営部門が改善に取り組むべき主な理由について解説します。

メーカー(ベンダー)欠品

小売企業側の努力だけでは解決が難しい欠品の一つに、メーカー(ベンダー)側での欠品があります。

これは、商品の製造元や供給元で在庫が不足し、予定通りに商品が入荷されない状況です。

原材料の調達問題、製造ラインのトラブル、輸送の遅延(天候不良や港湾の混雑など)、国際的な規制変更による通関手続きの遅れなど、サプライチェーンにおけるさまざまな遅延が原因で発生したり、メーカー側での需要予測が正確でなかった場合、市場の急激な需要増加に対応できず、結果として小売店への納品が遅れ、欠品となります。

また、自然災害や感染症の拡大など、不可抗力な外部環境の変化が生産や出荷に影響を与え、メーカー側での欠品につながることもあります。

加えて、メーカー側には在庫があるものの、ほかに優先すべきチェーン(企業)に商品が回された結果、欠品になるケースもあります。

これは、人気商品でよく起きる欠品で、代表的な例では、出版取次が書店の売場面積や販売データを参考に需要を判断して、配本数が決定されることなどが挙げられます。

倉庫の整理整頓ができていない

欠品の原因として、倉庫やバックヤードの整理整頓が不十分である点が挙げられます。

一見、店頭の欠品とは無関係に思えるかもしれませんが、整理整頓ができていない状況が、正確な在庫管理を妨げる大きな要因となるのです。

倉庫の整理整頓ができていないことで、次のような自体を引き起こします。

在庫の行方不明化

商品の定位置が決まっていない(ロケーション管理の不備)ため、商品がどこにあるのかがわからなくなり、「あるのに見つからない」という状態を引き起こします。

入庫作業のミス

入庫時に商品を誤った場所に配置してしまうと、在庫として認識されず、本来、出荷できる商品が出荷できなくなる可能性があります。

棚卸精度の低下

乱雑な状態では、棚卸作業に時間がかかるだけでなく、カウントミスが発生しやすく、帳簿上の在庫数と実際の在庫数にズレが生じます。

このズレが、発注量の判断ミスにつながります。

適切な在庫管理ができていない

適切な在庫管理の仕組みが機能していないと、欠品の根本的な原因となります。

特に、在庫管理のマニュアルがない、あるいはあっても形骸化している場合、担当者によって作業精度にばらつきが生じ、ヒューマンエラーによる欠品が発生しやすくなります。

担当スタッフが不在の場合に代わりのスタッフが作業できず、作業が滞ることもデメリットです。

たとえば、過去の販売実績や季節変動、トレンドなどのデータ分析が不十分だと、商品の売れ行きを正確に予測できず、予想以上の売れ行きに対して在庫が不足し、欠品が発生します。

また、ECサイトと実店舗の在庫情報が連携されていない、あるいは在庫管理システムが導入されていても適切に機能していない場合も、リアルタイムの在庫状況を把握できず、欠品につながります。

人員不足で売場に商品を品出しできていない

店舗の規模に対して人員が不足している、あるいは繁忙時間帯の作業負荷が高い場合、品出しや補充作業が追いつかないことでも欠品が発生します。

特に、品出しの優先順位が決められていない場合、人員不足による欠品起きやすくなります。

具体的には、欠品している商品よりも、入荷したばかりの商品や特売品の陳列を優先するなど、補充のルールが徹底されていないと、売れ筋商品の店頭在庫切れを見逃しがちになります。

また、倉庫に在庫があっても、レジ対応や顧客対応などほかの業務に追われ、品出し作業が遅延すると、店頭は「店舗内欠品」の状態となり、販売機会を逃してしまいます。

欠品によるリスク・デメリット

欠品がもたらす影響は、単にその商品の売上を失うことだけに留まりません。

店舗運営と企業経営の双方に、以下のような中長期的な悪影響を及ぼします。

販売の機会を失う

商品が店頭にない場合、当然ながら、お客様は購入することができません。

これは、「本来得られたはずの売上」を失う、販売の機会損失に直結します。

特に、代わりがききにくい商品や、特売品などの注目度の高い商品が欠品した場合、その損失は大きくなります。

さらに、お客様が「ほかの店舗に行けば買える」と判断した場合、競合店に顧客が流出してしまうことになります。

顧客満足度が低下する

お客様が「欲しい商品がない」という状況に繰り返し直面すると、その店舗に対する不満や失望が蓄積します。

急いで必要な商品や、定期的に購入している商品が欠品していた場合、お客様は不便を感じ、店舗への信頼を失いかねません。

「あの店は品揃えが悪い」「いつも在庫がない」といったネガティブな印象は、店舗のブランドイメージを低下させ、長期的な顧客離れを引き起こす恐れがあります。

顧客対応の負担が増加する

欠品が発生すると、お客様から「いつ入荷するのか」「在庫はないのか」といった問い合わせやクレームが増加します。

これらの対応には、店舗スタッフが多くの時間とリソースを割く必要があり、本来の品出しや接客などの業務が圧迫されます。

欠品の理由確認、再入荷の手配、お客様への連絡(お詫びなど)といったフォローアップ作業も発生し、人件費などのコスト増加につながってしまいます。

また、スタッフの精神的なストレスの原因にもなり得ます。

過剰在庫につながる可能性がある

欠品を過度に恐れるあまり、必要以上に在庫を多く抱えようとすると、今度は過剰在庫という別の問題を引き起こす恐れがあります。

在庫を多く持つほど、その分の仕入れ資金が滞留し、企業の資金繰りを圧迫してしまいます。

また、大量の在庫を保管するためには、より広い倉庫スペースが必要となり、保管費用や管理費用が増加してしまいます。

さらに、食料品や化粧品、衣料品など、賞味期限やトレンドがある商品は、過剰在庫により品質が劣化したり、時代遅れになったりして、商品価値が低下し、廉価販売や廃棄による損失が発生します。

欠品対策のポイント

欠品を防ぎ、安定的な店舗運営を実現するためには、在庫管理の精度向上とオペレーションの仕組み化が不可欠です。

次の5点を意識しましょう。

倉庫内を常に整理整頓する

欠品対策の基本は、まず在庫がどこに、いくつあるかを明確にすることです。

そのためには、ロケーション管理を徹底します。

商品ごとに明確な定位置(ロケーション)を決め、棚割やラベリングを整備しましょう。

これにより、誰でも目的の商品をすぐに見つけ出せるようになります。

また、5Sの徹底も重要です。

整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Sを徹底し、倉庫内を作業しやすい環境に保つことで、作業効率の向上とミスの削減につながります。

適正在庫を把握する

欠品リスクと過剰在庫リスクのバランスを取るために、適正在庫量を常に意識し、維持することが重要です。

そのためには、過去の販売データや季節変動などを分析し、商品ごとの平均的な出荷量を把握しましょう。

また、ABC分析の活用も有効です。

売上貢献度や回転率の高いAランク商品(売れ筋)を重点的に管理し、在庫を切らさないようにする一方、B・Cランク商品は管理の頻度や在庫量を調整するなど、商品ごとに管理の優先順位をつけましょう。

発注リードタイムの把握する

発注から納品までの所要時間(リードタイム)を正確に把握することで、欠品を防ぎます。

サプライヤーと連携して供給元や物流の状況を把握し、リードタイムの変動も考慮した上で発注のタイミングを決めましょう。

可能であれば、サプライヤーとの連携強化や発注方式の見直しを通じて、リードタイムそのものを短縮する取り組みも有効です。

入出庫の管理を徹底する

入庫・出庫時の作業の正確性を高めることは、帳簿在庫と実在庫のズレを防ぐために不可欠です。

入荷した商品、出荷する商品の高精度な検品を実施し、誤納品や誤出荷を防止しましょう。

特に賞味期限や消費期限がある商品については、古いものから先に出庫する「先入れ先出し」のルールを徹底し、期限切れによる廃棄リスクを防ぎます。

定期的に棚卸をする

定期的に棚卸を実施し、実在庫数を明確にすることで、帳簿在庫のズレを修正し、在庫の正確性を高めます。

さらに、棚卸の回数を増やすことで、在庫差異を早期に発見し、欠品を見落とすリスクを減らすことができます。

管理システムを導入する

在庫管理システムやPOSシステムを導入し、在庫の「見える化」と業務の自動化を進めることも、欠品対策として効果的です。

在庫を可視化することで、リアルタイムで「何が、どこに、いくつあるか」を把握できるようになり、欠品寸前の商品に迅速に対応できます。

また、発注点(在庫が一定水準を下回った点)に基づいた発注タイミングの管理を自動化することで、発注ミスや遅延による欠品を防げます。

欠品が起きてしまったときの対処方法

万が一、欠品が発生してしまった場合でも、その後の対応次第で、顧客満足度の低下を最小限に抑えることができます。

注文状況を確認する

お客様からの問い合わせやシステムによって欠品を確認した場合は、まず、在庫がある場所(他店舗・倉庫など)や次の入荷予定を迅速かつ正確に確認しましょう。

他店舗からの取り寄せ(在庫融通)が可能であれば、お客様にその旨を伝えて購入機会の損失を回避します。

再入荷時期を確認する

お客様へは、具体的な入荷日や入荷時期の目処を伝えることが重要です。

曖昧な表現ではなく、「〇月〇日までには入荷予定」といった具体的な情報を提供することで、お客様の不安を和らげ、信頼感の維持に努めます。

代替品がある場合は、その情報も伝えましょう。

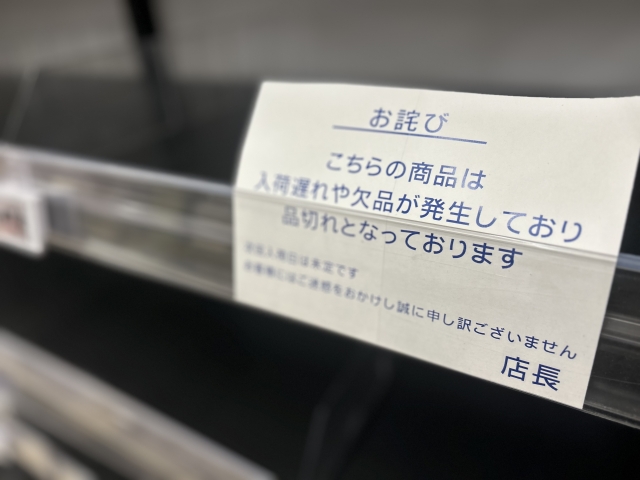

欠品のお詫びをする

欠品は顧客に不便をかける事態であるため、誠心誠意、丁寧にお詫びすることが基本です。

欠品に至った理由や事実をわかりやすく簡潔に伝え、お客様の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。

キャンセルを希望されるお客様へは、金銭的な負担がないような対応を行い、キャンセル手続きについても丁寧に説明します。

まとめ

欠品は、小売業において販売機会の損失や顧客ロイヤルティの低下、さらには企業のブランドイメージの毀損に至るまで、広範なリスクをもたらす重大な課題となります。

欠品をゼロに近づけるためには、「倉庫の整理整頓」や「適切な在庫管理の仕組み」といった根本的な原因への対策が欠かせません。

具体的には、適正在庫の把握、入出庫管理の徹底、定期的な棚卸、そして在庫管理システムの導入による業務の自動化と精度の向上が求められます。

万が一、欠品が発生した際も、迅速かつ誠実な情報提供とお詫びにより、お客様との信頼関係を維持することが重要です。

欠品対策は一時的なものではなく、データ分析に基づき、店舗運営の品質を継続的に向上させていくことが、大手小売企業にとって不可欠な取り組みといえるでしょう。

なお、エイジスグループでは、お客様のニーズに沿ったさまざまな棚卸サービスを提供しております。

年に1~2回の定期棚卸だけでなく、月次サイクルで行う棚卸や特定部門やカテゴリだけ行う部分棚卸にも対応可能です。

エイジスグループの棚卸サービスについて詳しくは、下記ページをご覧ください。

エイジスの棚卸サービス